Journée mondiale de la douleur – Mépriser la douleur ? Leçon stoïcienne et limites humaines

Chaque 16 octobre, la Journée mondiale de la douleur nous rappelle combien souffrir n’est pas seulement une affaire de nerfs, de récepteurs ou de seuil de tolérance. C’est une expérience totale du corps et de l’esprit.

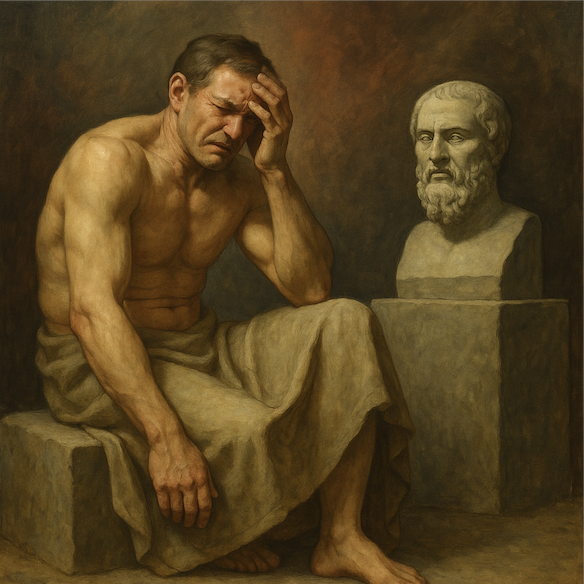

Et pourtant, depuis l’Antiquité, certains ont tenté de tenir tête à la douleur par la force de la raison. Les stoïciens, notamment, en ont fait un idéal de sagesse : mépriser la douleur, disent-ils, comme on mépriserait une illusion de l’âme ou une faiblesse du corps.

Belle exigence. Admirable même.

Mais aussi, pour qui vit la douleur au long cours, une exigence presque inhumaine.

De la douleur à la souffrance : le basculement invisible

Car la douleur, lorsqu’elle s’installe, n’est plus seulement une sensation. Elle devient une présence.

Ce qui, à l’origine, relevait du corps – une lésion, une atteinte, une réaction – devient, à la longue, un état d’être. On ne ressent plus seulement la douleur : on devient douloureux.

C’est là que naît la souffrance.

Cette distinction, essentielle, a été magnifiquement éclairée par Paul Ricoeur et Claire Marin, qui ont montré comment la répétition du souffrir use non seulement le corps, mais aussi l’identité. L’expérience chronique de la douleur érode peu à peu le rapport à soi, aux autres, au monde. Elle fragilise la confiance en son propre corps et altère le sentiment de continuité de soi.

La douleur devient alors un prisme : elle colore chaque relation, chaque projet, chaque émotion. Elle impose ses rythmes, ses absences, ses silences. Elle colonise les existences.

Le patient douloureux chronique, à traiter dans son « ensemble »

Face au prisme douloureux, la médecine ne peut se contenter de prescrire des antalgiques ou d’ajuster des dosages.

Le patient douloureux chronique a besoin d’être reconnu dans toute la complexité de son expérience.

Il ne s’agit pas seulement d’évaluer une intensité, mais de comprendre ce que la douleur a changé dans la vie, dans les liens, dans l’identité.

C’est tout le sens de l’approche défendue par Cicely Saunders, fondatrice des soins palliatifs modernes. Elle rappelait que la douleur, en fin de vie comme dans toute pathologie grave, est totale :

- physique, bien sûr, avec les symptômes organiques ;

- mentale, avec les peurs, les angoisses, les colères ;

- sociale, avec les ruptures professionnelles, les contraintes administratives, la solitude ;

- spirituelle, enfin, avec les questions sur le sens, la culpabilité, la finitude.

Cette conception intégrative reste d’une actualité brûlante. Elle oblige à penser autrement la relation de soin : écouter autrement, accompagner autrement, former autrement.

Mépriser la douleur ? Ou lui donner du sens ?

Alors, oui, les stoïciens avaient raison sur un point : la douleur peut être affrontée avec courage.

Mais ils oubliaient peut-être que ce courage-là ne se décrète pas. Il se construit, souvent avec d’autres.

Mépriser la douleur ? Non.

Mais refuser qu’elle nous détruise, Oui.

Et cela passe par une prise en charge globale, humaine, pluridisciplinaire, qui reconnaît que la douleur chronique n’est pas une faiblesse. Elle est un combat quotidien — souvent silencieux certes, mais toujours digne et digne de sens.

En ce 16 octobre, pensons à celles et ceux qui se battent chaque jour avec leur douleur, visible ou non.

Et souvenons-nous que la douleur, lorsqu’elle n’est pas entendue, devient souffrance.

Notre devoir collectif est de la comprendre et de l’accompagner, dans toute sa globalité.

👉 Pour aller plus loin :

- Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre (1990)

- Claire Marin, Hors de moi (2008)

- Cicely Saunders, The Management of Terminal Illness (1967)